カスタマーハラスメント対策

従業員が安心して業務に取り組める環境構築のため、『Well-beingなセンターのためのカスタマーハラスメント対応マニュアル』を策定。クレームとカスハラの明確化し対応方針を定めました。Well-being診断のスコア向上も達成しています。

#Well-being促進 #カスハラ対策 #マニュアル策定

「このマニュアルを指針として、カスタマーハラスメントを一人で抱え込むことなく、

お客さまとのより良い関係を築いていけるセンターを目指しましょう。」

(『カスハラ対応マニュアル』より抜粋)

株式会社オプテージ様は、コンタクトセンターで働く従業員がカスタマーハラスメントによって心身の健康を害されることなく、安心して業務に取り組める環境を構築するために、『Well-beingなセンターのためのカスタマーハラスメント対応マニュアル』を策定した。このマニュアルには、カスタマーハラスメントの定義、基本姿勢、対応体制とその方法(判断基準や事後対応)、ケーススタディが記載されている。

マニュアル運用開始後は従業員向けの研修に組み込み、コンタクトセンターへの対応定着を図っている。コンシューマ事業推進本部お客さまサポート部の江口氏・岡本氏*¹は、従業員Well-being向上のための一つの手段としてこれを位置づけ、従業員が安心して働き、モチベーション高くお客さま応対に向き合えるセンター環境の構築を目指す。

株式会社オプテージ

コンシューマ事業推進本部 お客さまサポート部 サポート統括チーム サブマネージャー 江口 信氏(右)

コンシューマ事業推進本部/ホームセキュリティプロダクトチーム 岡本 陽治氏(左)

*¹プロジェクト実行当時在籍

課題

- クレームとカスハラの定義明確化

- カスハラ対応方針策定

- カスハラ対応体制標準化

支援内容

- カスハラ対策における方針~マニュアル策定・作成を支援

– 現状把握

– 方針策定

– マニュアル策定

成果

- カスハラ対応へのマニュアル活用開始

- Well-being診断「会社との信頼関係」スコアの向上と幸福度の向上を実現

- 社内他部署へ活動展開

目次

1.背景・課題

株式会社オプテージコンシューマ事業推進本部お客さまサポート部のコンタクトセンターは、複数の委託先に業務委託をしており、1,000名を超える従業員が在籍している。お客さま対応を担う従業員の働く環境を守るため、また、一貫したカスタマーハラスメント対応体制を整備するために本格的なプロジェクト始動に至った。

江口:当センターはそれまでカスタマーハラスメント対策は行っていませんでした。Well-being診断(従業員アンケート調査)のフリーコメントや離職者インタビューの中でも「クレーム対応が苦手」「お客さまに叱責された。応対するのが怖い」といった声が上がっており、カスタマーハラスメントが従業員の離職原因の一つであることは理解していました。しかし、それに該当する問合せ発生件数や頻度は把握しておらず、何からどのように対策を始めるべきか具体的な検討には至っていませんでした。

岡本:当センターは、複数の委託先へ業務委託をして運営しています。各社によってカスタマーハラスメント対応が異なっていた点も課題でした。例えば、保留やエスカレーションのタイミングなどは各社で異なりセンター全体では統一されていませんでした。また、「クレーム」と「カスタマーハラスメント」の区別も曖昧でした。このような背景で、委託元である当社が率先して推進できることを考え始める必要がありました。

2.プロシードの選定理由

これまでの背景から、Well-being向上の一環としてカスタマーハラスメント対策を整備することになった。株式会社プロシードと日本カスタマーハラスメント対応協会との連携による専門性の高いサポートに期待していた。

江口:株式会社プロシードとは以前からお付き合いがあり、モニタリングシートの作成や役割ごとのミニマムスキルの設定などを依頼したこともありました。現在は、Well-being診断(従業員アンケート調査)を活用したセンターWell-being向上のご支援の中で統計データにもとづく的確な分析や報告資料を提供いただいており、本件についても一番に相談しました。また、日本カスタマーハラスメント対応協会との連携もあり、より専門的なご支援がいただけそうだと思いました。

岡本:本対策に着手する以前から、当センターではWell-being向上を目的とした活動を継続して行ってきました。カスタマーハラスメント対策もWell-being向上の一環として推進することで、従業員幸福度スコアにも効果が表れるのではないかという期待もありました。

3.プロジェクトの内容

プロジェクトは、フェーズ1、2、3と段階的に進行。

フェーズ1:現状把握のため担当者・責任者へインタビューを実施し、結果、特定された課題、改善の方向性を確認。

フェーズ2:実行準備としてカスタマーハラスメントに対する関係者間の基礎知識を養い、実行へ移すためのレクチャー・ワークを実施。

フェーズ3:本プロジェクトの成果物である『Well-beingなセンターのためのカスタマーハラスメント対応マニュアル』を作成。

プロジェクトの立ち上げ

江口:まず、プロジェクト対象となる部署を選定しました。今回は、様々なクレームやカスタマーハラスメントに該当する問合せが発生しやすいと思われる2つの部署を対象としました。プロジェクトには、総合案内部門、テクニカル部門、品質管理部門、二次対応部門(当部内所属)の担当者に参画してもらいました。様々な領域の担当者とともに、多角的な視点から対策を検討するためです。

調査から明らかになったこと

江口:続いて、担当者・責任者へのインタビューを行いどのようなカスタマーハラスメントが発生しているか確認しました。調査結果からは、カスタマーハラスメントの発生件数は予想よりも少ないという印象を持ちました。ただし、現場では実際にカスタマーハラスメントを受けている従業員がいるのは事実です。また、その様子を目の当たりにした従業員が不安を感じるというように、その影響は当事者以外にも及んでいるとも考えられます。カスタマーハラスメントの発生状況を踏まえ、具体的な対策を整える必要性を再確認しました。

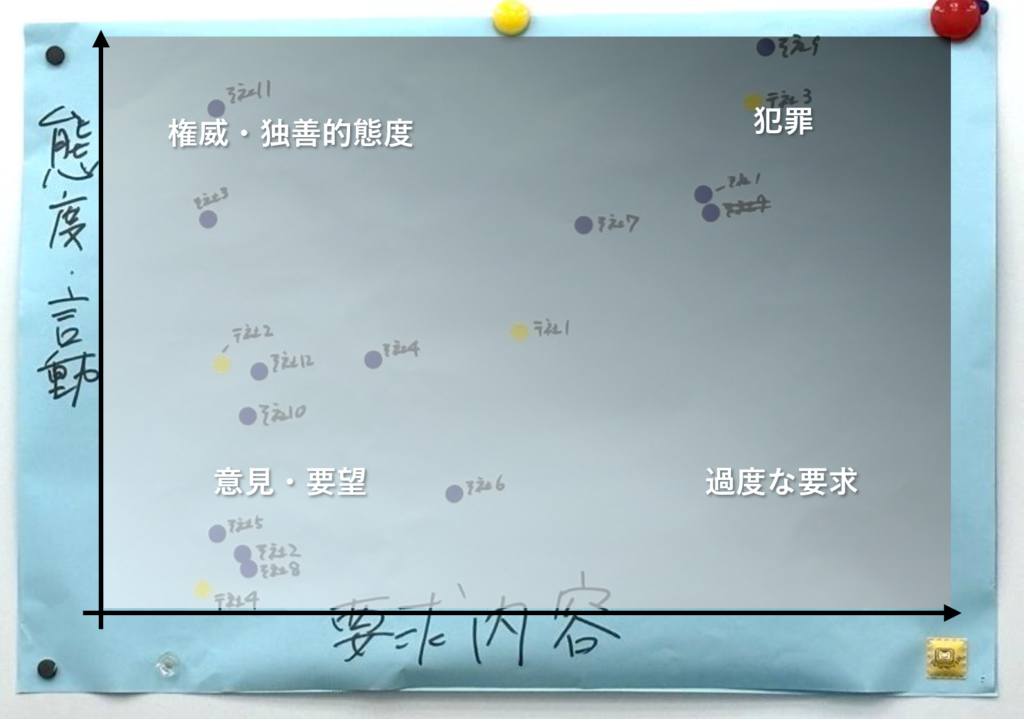

レクチャー・ワークでの学び

岡本:レクチャー・ワークを通じてカスタマーハラスメントに対する我々の理解を深めることもできました。日本カスタマーハラスメント対応協会の酒井氏にはカスタマーハラスメントの判断基準の考え方を教えていただきました。「行為(縦軸)」と「要求(横軸)」の2つの軸で実際のケースをプロットし、カスタマーハラスメントに該当するかどうか、より客観的に判断できるようになるというものです。実際に「カスタマーハラスメントだと思われるケース」を20件収集し、それぞれをプロットしていくと、完全にそれに該当するものは1割程度でした。以前はクレームとカスタマーハラスメントの区別が曖昧な状態でしたが、レクチャー・ワークを通じてカスタマーハラスメントに対する理解を深めることができました。

図1. 自社におけるカスタマーハラスメント基準を策定するため対応が難しいケースを

「行為と要求」の2軸でプロットしたワークシート

江口:最終的には、現状把握にもとづき、カスタマーハラスメント対策マニュアルを作成しました。プロジェクトメンバーを中心に、関係者間のレビューと意見交換を繰り返しブラッシュアップしていきました。この活動は現場の従業員を守るためのものという共通目的が我々の原動力でした。

4.プロジェクトの成果

本プロジェクトの成果物である『Well-beingなセンターのためのカスタマーハラスメント対応マニュアル』が完成した。本マニュアルには、カスタマーハラスメントの定義、基本姿勢、対応体制とその方法(判断基準や事後対応)、ケーススタディが記載されている。冒頭では、コンタクトセンターのスローガンを取り上げ、お客さまに真摯に向き合うと同時に、コンタクトセンターで働く一人ひとりの声も大切にしたいという強いメッセージが発信された。これは、オンラインマニュアル上に格納し、各自デスクトップから確認できるようにしている。

作成時の苦労

岡本:カスタマーハラスメントの定義や判断基準について関係者間でも認識がばらつきやすく、同じ目線に立つまでには時間がかかりましたが、粘り強く徹底的に議論を重ねました。カスタマーハラスメントを受けた際の対応プロセスの検討についても特に重点的に行いました。

カスタマーハラスメント対策に対する現場の反響

江口:元々、対策を進めることに対しては委託先各社からも全面的に協力いただいていました。我々だけでなく、現場の管理者・担当者も同様に「これはお客さま応対を行う従業員を守るためのものだ」という共通の思いを持っていたからだと思います。

岡本:マニュアル完成後は、実際のカスタマーハラスメント対応を現場主体で実践いただけるよう、各委託先担当者へ向けた説明会を実施しました。参加したSVやマネージャーからは対応方針を整理したことに対する感謝の声を多くいただきました。

江口:実際に現場運用を開始してからは、オペレーターからも「対策ができて安心した」、「私たちのことを考えてくれたことがありがたい」といったコメントが上がってきました。

お客さまサポート部の取り組みに対する他部署からの反響

岡本:当社には、当部以外にもコールセンターをもつ部署がいくつかあります。「対策について我々にもぜひ教えてほしい」という声が他部署からあがりました。

江口:カスタマーハラスメントに対する考え方については当部が作成したマニュアルを参考に、そして、カスタマーハラスメント発生後の対応フローについては、各部の業務状況に適したフローを作成してもらっています。

『カスタマーハラスメント対策マニュアル』導入後の課題

岡本:運用開始後も、カスタマーハラスメントに該当するかどうかの判断基準に関する現場との認識ズレが課題にあります。2025年2月より、カスタマーハラスメントに該当すると思われる問合せについては応対履歴にフラグを立ててもらうようにしています。1週間に一度、フラグがついた全問合せ履歴をみて、マニュアルで定めた基準に則しているか確認しています。グレーゾーン(図1参照)は特に、現場と我々とで認識がずれやすいところです。お客さまに適切なサービスを受けていただくにはこの判断基準の認識を合わせることが非常に重要ですので、今後も継続していきます。

5.今後の展望

これまで、本対策の実施背景やプロジェクト成果について伺ってきた。カスタマーハラスメント対応が正式に整備されたことで、コンタクトセンターや他部署からは好感的な声があがり、成果を生むことができた。しかし、これで終わりではないと江口氏と岡本氏は語る。最後に、今後の展望を伺った。

江口:これまでセンターのWell-beingを高めるための1つの手段という位置づけでカスタマーハラスメント対策を行ってきました。この考え方は今後も変わりません。従業員のストレスを緩和し、不満をなくす活動を通じて従業員幸福度を高めていきます。最終的には、離職が少ないセンター、それから従業員のモチベーションが高いことでより応対品質の高いセンターになることを目指しています。カスタマーハラスメント対策に関しては、センターの目指す姿につながるよう制度を維持していくことが重要なポイントだと考えています。

岡本:当社では、センターのWell-being向上を目指して数値目標を掲げています。これを達成するには、我々だけではなく委託先各社の理解や協力も不可欠であると身に染みて感じました。カスタマーハラスメント対策を一つの良い事例として、「自センターではこんなこともしているんだ」、「オプテージはここまで考えてくれるんだ」というように、活動に対する委託先さまの理解を高めていきたいと考えています。そして、委託先各社の皆さまとともにWell-being向上へ向けた活動をより一層推進していければと思います。

2025年3月12日

※会社名、所属、役職等は取材時のものです。

Profile

企業名 株式会社オプテージ

業界・サービス 情報通信業

所在 〒540-8622

大阪市中央区城見2丁目1番5号 オプテージビル

設立年月日 1988年4月2日

センター従業員数 非公開

ホームページ https://optage.co.jp/

Consultant’s Message

株式会社プロシード

営業企画部 マーケティング統括

マネージャー

清松 誠

株式会社オプテージ様は多くのステークホルダーがいらっしゃるためプロジェクト進行は簡単なものではありませんでした。またカスタマーハラスメント対策というプロジェクトテーマの性質上慎重に進める必要もありました。しかし、最終的には顧客体験向上を目的にしつつも、カスタマーハラスメントの線引きなども徹底・一貫して「従業員を守る」目線は崩さず進めていかれました。とくに「“特定の”要件はすべて自社社員へエスカレーションする」というプロセスを設計されたのですが、このご判断がまさに「従業員を守る」という意思の表れであると感じます。