コンタクトセンターにおける従業員のWell-being(身体的・精神的・社会的に満たされた状態)は、持続的な組織の成長にとって不可欠です。

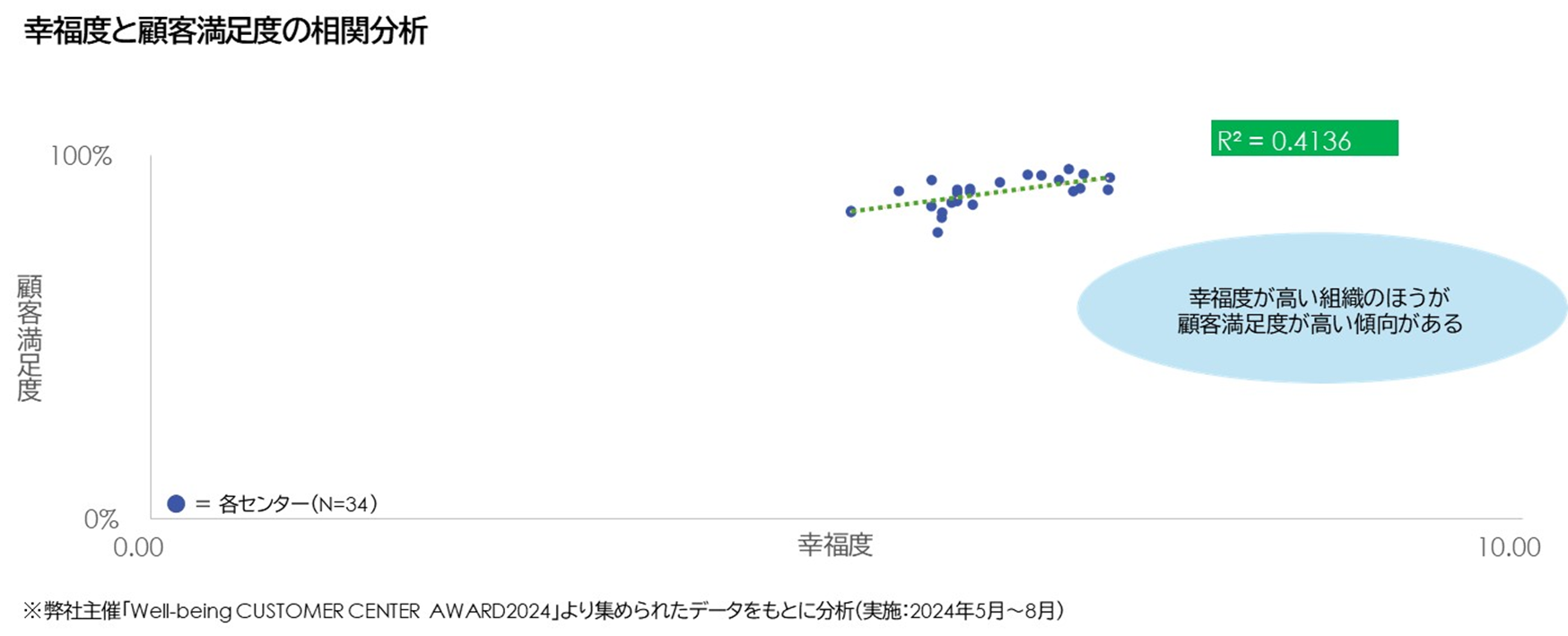

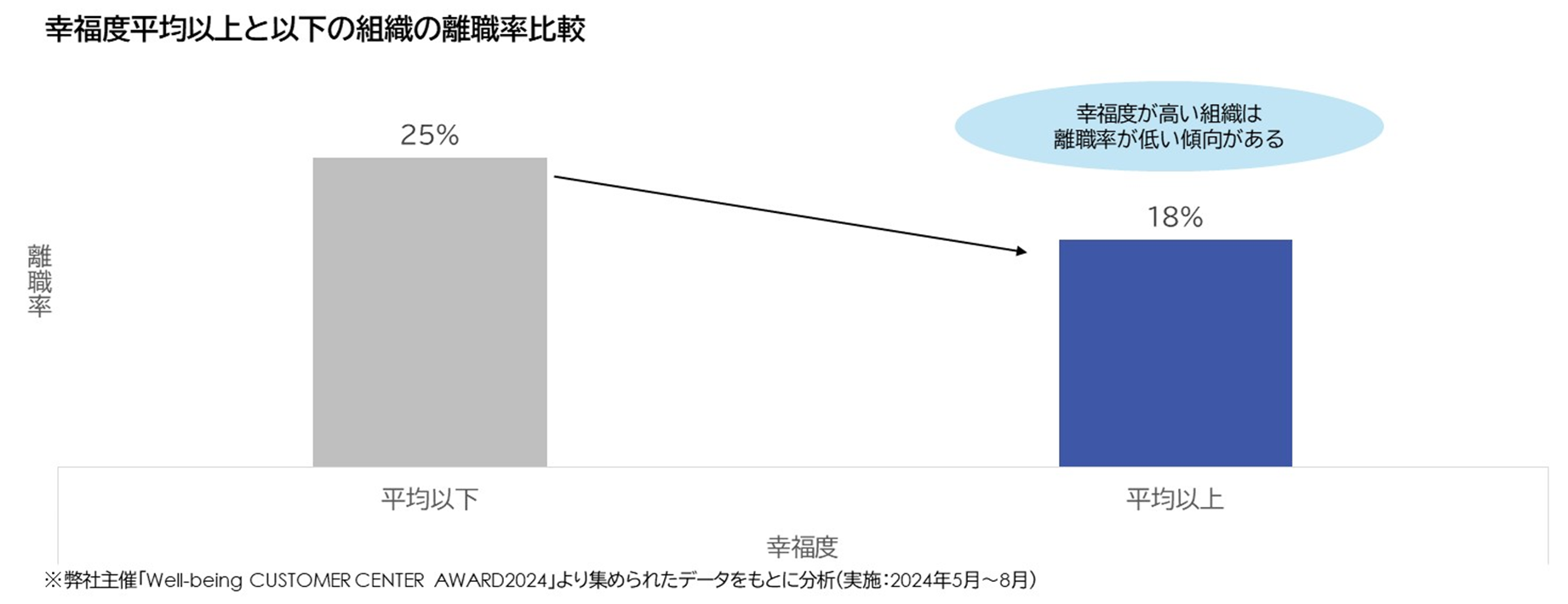

弊社の分析から見てもWell-beingの実現度合いが高い組織(幸福度が高い組織)では顧客満足度が高く、離職率が低い傾向にあることが分かっています。

効果的ではある一方、コンタクトセンターでは、様々な外部環境・内部環境がハードルとなりWell-beingの実現は簡単ではありません。そのため、何が本当に重要か正しく把握し、必要な領域に対してアクションをしていくことが重要です。

このコラムでは、弊社にもよく寄せられる疑問から、重要ではないこと と 重要なことについて解説いたします。貴社コンタクトセンターのWell-being促進・実現のヒントになることを願っております。

内容

- Well-beingとは~各社で様々な定義がある

- Well-beingがコンタクトセンターで重要となる理由~顧客満足度と離職率の観点から解説

- Well-being促進・実現のポイントではないこと~業界、雇用形態、忙しさなどは関係ない

- Well-being促進・実現のポイント~自社の強み・改善機会の把握

Well-beingとは~各社で様々な定義がある

近年、企業を取り巻く環境が大きく変化する中で、従業員のWell-beingは、組織の持続的な成長を支える重要な要素として注目されています。内閣府もWell-beingの向上を推進しており、企業においてもその重要性は増すばかりですが、その一方でWell-beingの定義は各社各様です。

Well-being(ウェルビーイング)とは、世界保健機関(WHO)において、単に病気がない状態ではなく、身体的、精神的、社会的にすべてが満たされた良好な状態が継続していることを指されています。ある組織では身体的にフォーカスした定義・活動が、ある組織では経済的Well-beingも包括された定義・活動など組織によって重きを置かれているのは様々です。

当社では「そもそも各社で統一された定義や活動ではなく、各社各様の定義や活動で良い」と考えております。マクロ・ミクロの視点で見ても、従業員が心身ともに健康で仕事へのやりがいを感じる状態、すなわちWell-beingを実現するために何が重要かは、時代背景や地域性、職種、個人の価値観などによって多様であり、絶対的な答えを導くものではないためです。またパーパス経営など数年前から注目されていますが、CXにおいてもEXにおいても今後重要になっていくのは各ブランド、各組織の「らしさ」です。この「らしさ」に以下に顧客が、従業員が共感できるか?がエンゲージメントやロイヤルティに繋がります。この「らしさ」などにも根付いたWell-beingの定義や活動であるべきです。

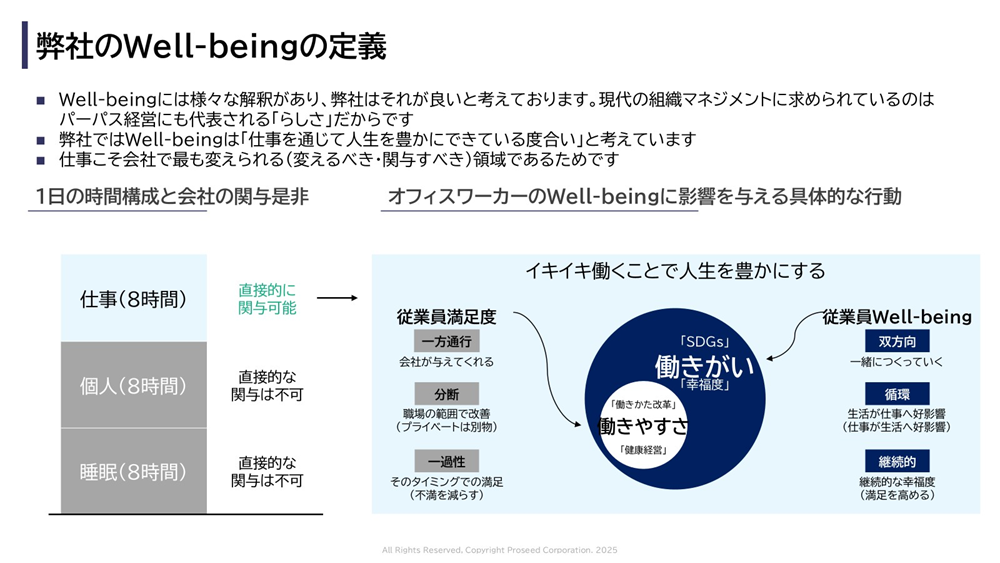

プロシードのWell-beingの定義

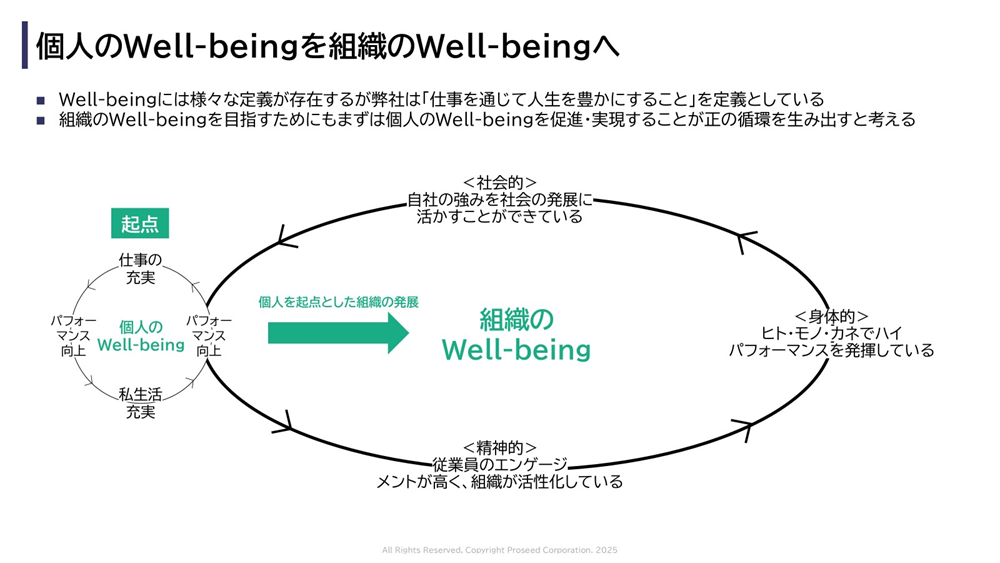

当社のWell-beingの定義は「イキイキと働きがいをもった仕事を通じて人生が豊かになる状態」です。Well-beingの促進・実現のためには身体的、精神的、社会的すべてが満たさなければいけません。1日単位で考えるとプライベートの時間、休息の時間、仕事の時間すべてを満たされた体験にする必要があります。

企業としてこれを推進していこうとすると、もちろん従業員個々人の交友関係なども影響はしますが、積極的に関与するべきではありません。むしろ1日のうちおおよそ1/3を占めており、プライベートや休息の時間へも影響する「仕事の時間」を優れた体験にしていくべきであるからです。そしてこの個人のWell-beingを組織的なWell-beingつまり持続的成長を可能とする状態に繋げることが重要と考えております。

Well-beingがコンタクトセンターで重要となる理由~顧客満足度と離職率の観点

当社が実施した調査分析によると、Well-beingの実現度合いが高い組織(幸福度の高い組織)ほど、顧客満足度も高く、定着率も高い(離職率が低い)傾向にあることが確認できております。

冒頭でお伝えしたとおり、コンタクトセンターは、業務特性上、感情労働や多様な働き方が求められるなど、Well-beingを阻害する要因も少なくありません。このような環境下で従業員のWell-beingが損なわれると、モチベーションの低下、生産性の悪化、そして離職へと繋がる負のスパイラルを巻き起こすリスクが高まります。

従業員のWell-beingに配慮した組織運営は、人材の定着を促進し、採用や育成にかかるコストを抑制するだけでなく、安定したサービス提供体制を構築する上で重要な経営戦略となります。

Well-being促進・実現のポイントではないこと~業界、雇用形態、忙しさなどは関係ない

コンタクトセンターのWell-being向上に取り組む上で、よくある誤解として、組織が置かれている環境によって幸福度の高低が決まるという考えがあります。しかし、弊社の分析結果からは、業界、雇用形態、一人当たりの管理オペレーター数、忙しさといった要素は、必ずしもWell-beingに大きな影響を与えない可能性が高いことが示唆されています。以下に、それぞれの要素について詳しく解説いたします。なお、これらの内容はWell-being CUSTOMER CENTER AWARD白書2024より抜粋したものです。

業界

それぞれの業界が提供する業務の性質などによって幸福度が上がりにくい業界があるのかを分析した結果、平均値は「アミューズメント・小売り・食品」を除き大きく変わらず、さらにどの業界でもTOPの組織は国内平均の幸福度を大きく上回っていることがわかりました。

※業界ごとの幸福度を用いて作成した箱ひげ図

特性によって幸福度を上げにくい業界はない結果であると当社では見ています。

雇用形態

国内のコンタクトセンターでは様々な雇用形態の方が勤務されています。どのような雇用形態で運用するかは各組織の方針や体制によって異なります。業界同様、幸福度が上げにくい雇用形態は存在するのか?また待遇がよい正社員がやはり高いのか?を分析した結果が以下です。

※各雇用形態のオペレーターの幸福度を比較したグラフ

結果、どの雇用形態でも平均と大差はなく、なおかつ正社員は

一人当たりの管理オペレーター数

スキルや知識を高めるためのフィードバック・コーチングや、応対中の手上げ対応、従業員への精神的サポートを含む個別の「ケア」は幸福度を高めるために有用です。

ではケアに時間をかけられるだけの人数が揃っていれば、幸福度は高くなるのでしょうか?この仮説を検証するため、幸福度が高い組織と低い組織の主要な役割1名に対して、それぞれの組織では何名のオペレーターを管理しているのか分析しました。

結果、幸福度が高い組織(オレンジ)のほうが管理者1人あたりの管理オペレーター人数が多いことがわかりました。幸福度が高い組織は人による水際の個人プレー、つまり俗人的ケアをせずとも優れたマネジメントプロセスで幸福度を上げることができている組織であるとも考えることができます。

※幸福度が高い組織と低い組織ごとの管理者1人あたりの管理オペレーター数比較

Well-being促進・実現のポイント~自社の強み・改善機会の把握

コンタクトセンターのWell-beingを効果的に促進・実現するためには、上記の誤解にとらわれず、自社の現状を正確に把握し、強みと改善すべき機会を明確に認識することが最も重要です。

「Well-being CUSTOMER CENTER AWARD」はコンタクトセンターの働きがいに特化したオリジナルアンケート:Well-being診断を、エントリー組織が自社に対して実施し、そのスコアをランキング化したうえで上位組織を表彰するアワードです。

アワードへのエントリーで受賞することで自社の素晴らしい取組みを社内外に発信するメリットがあります。またアワードに参加することでも、従業員アンケート:Well-being診断を通じて、従業員の幸福度や、コンタクトセンターの従業員幸福度と関連性の高い7つの要素(学びと成長、認め合い、チーム力、能力の発揮、会社との信頼関係、健全な職場、ワークライフサイクル)を可視化することができます。

さらには国内他コンタクトセンターと自社の数値を比較することにより上述の重要となる「自社の強みと改善機会」を把握することができます。実際に継続参加していただいている7割以上の組織で幸福度の向上が確認できています。

自社の強みを活かし、改善が必要な領域に効果的な施策を実行していくことこそが、持続的なWell-being向上への確実な道筋となります。

コンタクトセンターで働く皆様の働きがいを高めるアプローチから、日本社会においてさらに安心で安全のサービスを増やす試みがWell-being CUSTOMER CENTER AWARDです。このビジョンを達成するため、より多くのコンタクトセンターのWell-being促進と実現をご支援するため、当アワードは初回エントリーを無料で行っていただけます。

Well-beingの促進と実現についての取組みの最初のステップとして、ぜひアワードへのエントリーをご検討ください。本年のスケジュール含む概要については以下の資料よりご覧いただけます。

目次

- 開催背景

なぜWell-beingは重要なのか?アワードはなぜ組織のWell-being促進をサポートできるか? - アワード概要

アワードの特長について - エントリーについて

具体的なアワードのステップやアンケート設問について - その他のサービス